深澤耳鼻咽喉科通信

vol.6 扁桃腺(口蓋扁桃)(1) 2008.06

2008.06.01

梅雨が近づき、うっとおしい季節になります。寒い季節に風邪にかかりやすいですが、案外6月に体調をくずして風邪から扁桃炎を起こすことがしばしば起こります。今回は、扁桃腺(正式には、口蓋扁桃と言います)の話です。

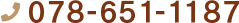

のどには、リンパ組織と呼ばれるウイルスや病原体に対して防御を行う組織があります。口蓋扁桃もそのひとつで、他にはアデノイド(咽頭扁桃)、舌扁桃、咽頭側索などがあります。これらの中でもっとも炎症を起こしやすく大きなものが口蓋扁桃です。図の様に、のどの両脇に存在し、表面はデコボコしています。昔は、口蓋扁桃の表面のデコボコのためなにかを分泌する腺(耳下腺などの名称にあるように唾液やら、粘液やらを分泌するものを腺といいます)と考えられており、そのため“扁桃腺”と呼ばれるようになったそうです。

のどには、リンパ組織と呼ばれるウイルスや病原体に対して防御を行う組織があります。口蓋扁桃もそのひとつで、他にはアデノイド(咽頭扁桃)、舌扁桃、咽頭側索などがあります。これらの中でもっとも炎症を起こしやすく大きなものが口蓋扁桃です。図の様に、のどの両脇に存在し、表面はデコボコしています。昔は、口蓋扁桃の表面のデコボコのためなにかを分泌する腺(耳下腺などの名称にあるように唾液やら、粘液やらを分泌するものを腺といいます)と考えられており、そのため“扁桃腺”と呼ばれるようになったそうです。

小児期は(3歳ころまで)、いろんな外敵(ウイルス、細菌など)に対する免疫をつけるための器官として機能していると考えられますが、それ以降になると口蓋扁桃が細菌感染のかっこうの戦場となります。体調の悪いとき、風邪のときなど、もともとノドにすんでる細菌(カビもいますが)が口蓋扁桃で繁殖してひどい炎症をおこします。この状態が急性扁桃炎、と呼ばれる状態で、高熱(しばしば39度を超える)、ひどいノドの痛みがおこります。

食事も満足にノドを通らないこともあるので、その場合は抗生剤の点滴治療をおこなう必要もあります。しっかりウガイをして抗生剤の内服と、安静が重要です。

急性扁桃炎の場合、口蓋扁桃の表面に小さな白い塊が付いていることがあります。口蓋扁桃の凸凹に付いた膿の塊(膿栓といいます)です。治療して炎症が治まると消えます。時々、急性炎症でもないのに膿栓がつくことがありますが、しばしば扁桃炎を起こさないのであればウガイで様子をみてよい状態です。

また、溶血連鎖球菌が持続して感染を起こすといろいろな病気を引き起こすことがあります。それは次回にお話します。

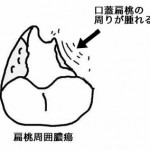

さらに口蓋扁桃の炎症が進むと、口蓋扁桃の周囲に細菌が広がって、扁桃周囲膿瘍(炎)と呼ばれる状態になることがあります。こうなると、口が開けられない状態になり緊急に治療が必要です。膿が口蓋扁桃の外側にたまった状態のときは膿をぬいてあげないといけません(穿刺あるいは切開)。放置すると、細菌感染がノドの奥へひろがって致死的な状態になることがあります。